のこのこの活動を紹介します– 通信のこのこ令和7年7月号(第4号)

センター長あいさつ(藤藪庸一)

6月末からの猛暑に、連日、悩まされます。

今月は、相談を受ける者のジレンマについて触れてみたいと思います。

相談を受ける基本は、その人が話すことをそのまま最後まで聴くことから始まります。

その人は、自身のことを受け入れてもらえたと感じ、相談を受ける者は、その人との間に話しやすい関係を作っていくことができます。

しかし、相談を重ねると、「このままその人の話を聞くだけでは、一歩も前に進めない。一段も階段を上がれない。その人の考えやその人の行動、その人の生活が何も変わらない。問題は解決しない。」と感じる瞬間がやってきます。

すると、相談を受ける者にジレンマが生じます。

何とかしたい、でも変化を起こすための、一歩踏み込んだ関りには、その人からの反発など、問題が起こる可能性もあります。

そのうえ問題が起こったときに、周囲の関係者からも、理解が得られない可能性もあるという大きなリスクが伴うからです。

現状維持か。階段を上り、一歩前進するか。

本人の意思、本人の気持ちが大事だと言われる時代に、現場で働くスタッフは、いつもこのジレンマを抱えながら働いているのです。

センター長としては、心配せずにしっかり関わることをスタッフに伝えたいと考えています。

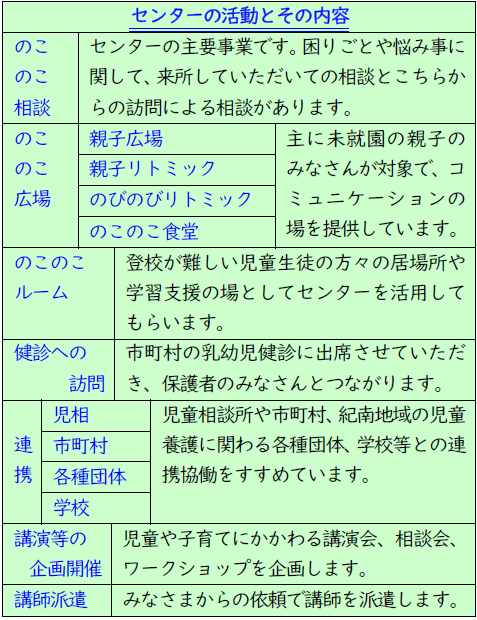

のこのこの活動を紹介します

先月号では、「児童家庭支援センターってそもそも何をするところ?」というテーマで、国が示している「児童家庭支援センター設置運営要項」より児家センについて説明しました。

今月号では、“のこのこ”が実際に行っている活動についてご紹介いたします。

のこのこの目指す活動、「連携と協働」

のこのこが目指す活動として2点あげています。

一つはさまざまな人々や団体のネットワーク作りにより、地域における児童家庭への支援がつながる(連携する)一助となること。

もう一つは、福祉、精神保健、教育等の地域における専門機関による児童家庭への支援を互いに協力して実施す

ること(協働する)の一助となること。

この2つを目指して活動してきました。2年以上を経て少しずつですが、活動は充実しています。

活動エリア

のこのこは、紀南児童相談所の管轄である、みなべ町、田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町、串本町、古座川町、那智勝浦町、太地町、新宮市、北山村が活動エリアです。

センターの特色、専門職の配置

サポートを充実させるためのセンターの特色として専門職の配置があります。心理の専門職としての臨床心理士・公認心理師、ソーシャルワーク・福祉の専門職としての精神保健福祉士・社会福祉士、保育・教育の専門職としての元保育士・元教員によるスタッフでサポートチームを組織しています。

5つの事業を充実するために

先月号で、児家センの事業内容として、5つ紹介いたしました。

(1)地域・家庭からの相談に応ずる事業

(2)市町村の求めに応ずる事業

(3)都道府県、又は児童相談所からの受託による指導

(4)里親等への支援

(5)関係機関等との連携・連絡調整

これらの事業に取り組んで行くためには、まずセンターが、児童や家庭・地域・学校などの応援団であることと、そのことを知ってもらうことが大前提になります。

そこで、のこのこでは、児家センとしての事業に加えて様々な活動に取り組んでいます。

多彩なセンターの活動

のこのこ相談

のこのこの主要な活動が、のこのこ相談です。18歳未満の児童に関わる困りごとや悩みについて一緒に考えさせてもらいます。

対象は、児童本人や保護者・家族はもちろん、近隣知人、学校、児童相談所、市町村、学校、福祉施設等々、どなたからでもお受けします。

方法は、ラインや電話、メール、来所、こちらからの訪問による相談があります。

のこのこ広場

乳幼児とその保護者・家族の集いの場として、のこのこ広場を企画しています。

(1)おやこ広場…月に2回、自由遊びや紙芝居などを行います。

(2)親子リトミック…月に1回実施します。音楽に合わせて手足や体全体を動かす活動や楽器を鳴らすなど、子どもの感性や運動能力を育む音楽教育法です。

(3)のびのびリトミック…たくさんのお友だちがいる場所が苦手な子どもさんが、少人数でリトミックを楽しめる場です。二か月に一度の割合で実施しています。

(4)のこのこ食堂…月一回、幼児向けのメニューですが、どなたでも参加いただけます。食事をしながらの豊かなコミュニケーションの場をめざしています。(子ども無料、大人の方は百円)

※のこのこ広場の申し込みは、本紙3頁4ページをご覧ください。

のこのこルーム

相談の中で、個別の授業を受けたい、勉強が遅れるのが心配といった小学生や中学生の方への学習支援を行います。

来所していただき、一緒に学習していきます。

健診への訪問

乳幼児の保護者の方々とのつながりの機会として、市町の乳幼児健診に顔を出させてもらっています。

お声掛けをして、のこのこの情報をお伝えします。

この取組から、のこのこ相談や広場を利用してもらうきっかけにもなっています。

関係機関との連携

児童や家庭の困り感や悩み等への支援は、一つの専門機関だけではなかなかうまく行きません。

のこのこでは、児童相談所や市町村、児童養護や福祉に関わる各種団体、学校等との連携を密にしています。

最近では、市町の教育支援センターとも連携が進んでいます。

関係機関のチームによる支援や合同のケース会議の促進などに関わっています。

講演等の企画開催、講師派遣

今年度は、左記の講演会を企画しています。

また、市町や学校・関係機関の要請に応じて、のこのこから研修会等の講師派遣も行っています。

以上、のこのこの活動内容について、お伝えいたしました。

今後とも、さらに活動を活性化していきたいと考えます。

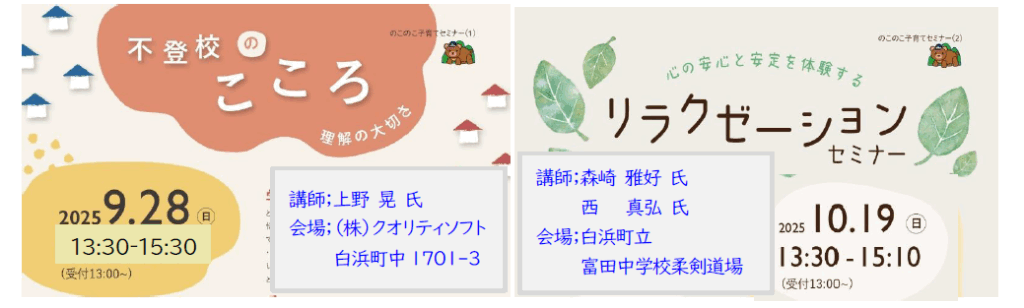

企画しています のこのこ子育てセミナー(1)(2)

“のこのこ”では、みなさんと一緒に学ぶ機会を、下の日程で計画しています。

対象は、保護者及びその児童生徒、地域、教育、福祉に関わっている方等どなたでも、参加していただければと考えています。

セミナー(1)は、38年の長きにわたって不登校児童生徒や保護者、教員等への相談活動に取り組まれてきた、紀南地方の相談活動の先駆者である上野晃先生をお招きします。「不登校のこころ-理解の大切さ―」と題して、講演していただきます。

セミナー(2)は、「こころの安心と安定を体験するリラクゼーションセミナー」と題して体験型の学習会を開催します。臨床心理士の森崎雅好先生と西真弘先生に講師をお願いしています。動作法と呼ばれる心理療法に基づく、リラックスできるからだとこころのほぐしの仕方を実際に体験して学んでいただきます。

*詳しくは、8月初頭に、のこのこホームページやチラシ等でご案内します。通信来月号でも詳細をお伝えします。

相談無料・秘密厳守

まずはお電話・LINE・メールでご相談ください。

必要に応じてお越しいただいたり、お伺いしてお話しすることもあります。

ささいなことでもお電話ください

9:00~17:45

TEL 0739-45-8818

LINE くまのっ子のこのこ

文章をうまく書けなくて大丈夫です。

かける範囲で書いてくださればお返事します。

E-mail nokonokojikasen@gmail.com

相談窓口(事前にご予約をお願いします)

特定非営利活動法人白浜レスキューネットワーク

くまのっ子児童家庭支援センターのこのこ

くまのっ子児童家庭支援センターのこのこ

和歌山県西牟婁郡白浜町3300-19-2F

TEL/FAX 0739-45-8818

E-mail nokonokojikasen@gmail.com

Instagram https://www.instagram.com/jikasennokonoko/?igsh=bWduOHN0dXIyOXA5