夏休み後半から気づいておきたいこと– 通信のこのこ令和7年8月号(第5号)

センター長あいさつ(藤藪庸一)

私は23歳の時に、いのちの電話の相談員養成講座で学び、いのちの電話で相談を受けるようになりました。

26歳で牧師となり、三段壁での自殺防止活動を引きつぎ、今まで相談活動を続けてきました。

最初のころ、問題だったのが自身の年齢でした。

若すぎて経験が無さ過ぎたのです。

このことから、のこのこには、人生経験社会経験が豊かな方々に集まってもらいました。

栗田は精神保健福祉士制度ができる前から、その道で活躍していた人。

中本は社会福祉士として、訪問介護、ケアマネージャーの経験を積んできた人。

木村は教師として、園田は保育士として、管理職も経験しているたたき上げの人。

心理師の森崎・田邊・西は様々な方面で、心理的援助の専門家として活躍している人たち。

このように、のこのこは、各分野のスペシャリストによって構成されています。

手前みそになりますが、それぞれの専門分野、現場で培った経験と多方面の関係機関との連携が、相談事業にフルに活かされています。

児童・家庭への支援には、本来このような、包括的な対応力が求められていると考えます。

私自身、世代交代の大切さを、ひしひしと考え始めたこの夏。改めて、ここには経験を積んだ人が求められていることを確認させられています。

のこのこ心理師から保護者のみなさまへ 夏休み後半から気づいておきたいこと

毎日お疲れ様です。

今年も厳しい暑さが続いており、体にも心にも非常にストレスがかかっています。

起床時や就寝時などちょっとしたすき間時間に、ご自身の心身の様子や変化を振り返る、気づく機会を意識的にもつことを心がけていただければと思います。

気づきが心身の不調の予防やケアに繋がります。どうか無理のないようにしてください。

さて、子どもたちは夏休み真っ只中ですね。

子どもたちの多くは夏休みは嬉しいものであり、親にとっては大変なものと感じている方が多いのではないでしょうか。

これから夏休み後半になると、多くの保護者は「やっと夏休みが終わってくれる」とほっとしがちかと思います。

しかし、この夏休みの後半から夏休み明けにかけては、子どもたちにとって、一年の中でも一番と言っていいほど、心の揺れ動きが大きくなり、心身の調子に変化が見られると言われています。

また、『学校に行きたくない』と感じる、行き渋りのような様態をあらわす子どもたちが多くなる時期でもあります。

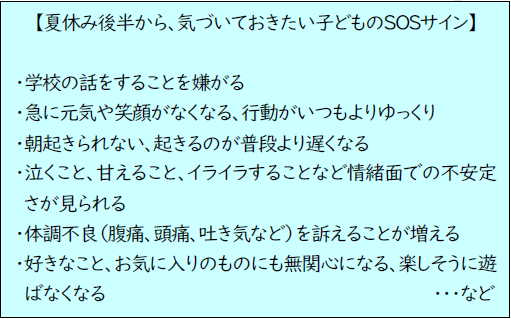

【夏休み明けに学校に行きたがらない要因(一例)】

◆生活リズムの乱れによる心身の不調

夏休み中は生活リズムが大きく崩れがちで、通常の学校生活リズムになかなか切り替えられずしんどい。

◆人間関係に不安を抱えている

(友人関係)長期休みを挟むことで、久しぶりに会う仲間や友だちに「どう思われているか気になる」「仲良くできるか心配」と感じる子どもも少なくない。

(家族関係)父親や母親と離れることを嫌がる、分離不安が強まることも。

◆一学期は我慢していたが、学校生活でのしんどさやストレスを抱えている

学習についていくことが難しい、集団生活が苦手、先生や友人との関係性に悩んでいるなど。

◆本人も分からない漠然とした不安や怖さ、しんどさがある

【周りができるサポート、かかわり方のポイント】

○気づき、観察、寄り添い

子どもの変化に気づくことができるように、普段の様子やしんどいサインを観察しておく。

変化に気づいた際は「どうしたの?」「ちょっと元気がなさそうだよ?」などと声をかける。

また、子どもの反応に対して「しんどいね」「心配だね」と気持ちを言語化して返してあげる。

○安心感、相談できる場の提供

小さな変化に気づいてくれることは子どもにとって大きな安心に繋がる。

学校に行かせる、勉強させるなど『~させる』ような促しの前に、しんどさや抱えているものについて丁寧に聞く。

また、味方であることを伝える中で、何をしてほしいか一緒に考える。

○気づき、観察、寄り添い

子どもの変化に気づくことができるように、普段の様子やしんどいサインを観察しておく。

変化に気づいた際は「どうしたの?」「ちょっと元気がなさそうだよ?」などと声をかける。

また、子どもの反応に対して「しんどいね」「心配だね」と気持ちを言語化して返してあげる。

○安心感、相談できる場の提供

小さな変化に気づいてくれることは子どもにとって大きな安心に繋がる。

学校に行かせる、勉強させるなど『~させる』ような促しの前に、しんどさや抱えているものについて丁寧に聞く。

また、味方であることを伝える中で、何をしてほしいか一緒に考える。

○かかわる側も一人で抱え込まないように心がける

なかなか具体的にはっきりとしんどさを語ることができない子どもも多いため、かかわる側も一人で抱えすぎず、信頼できる人や学校、相談機関などに相談する、話を聞いてもらう。

長期休暇後というのは、大人も子どもも不安や緊張が高まったり、しんどくなったりするのが当たり前です。

夏休み明けが近づいてきた際には、少しずつ生活リズムを整えていくことを意識しながら、子どもたちの様子や変化(保護者の皆様自身も含めて)を見守っていただきたいです。

子どもたちが抱えるしんどさは様々であり、複雑に絡み合っていることが少なくありません。

すぐに解決ができないことも多いです。

どうか、子どもたちの気持ちをないがしろにして、大人側の考え、価値観で動かそうとしないようにしていただければと思います。

そのためにも、繰り返しになりますが、保護者の皆様が一人で抱え込みすぎずに、相談すること、話を聞いてもらうことを大事にしてください。

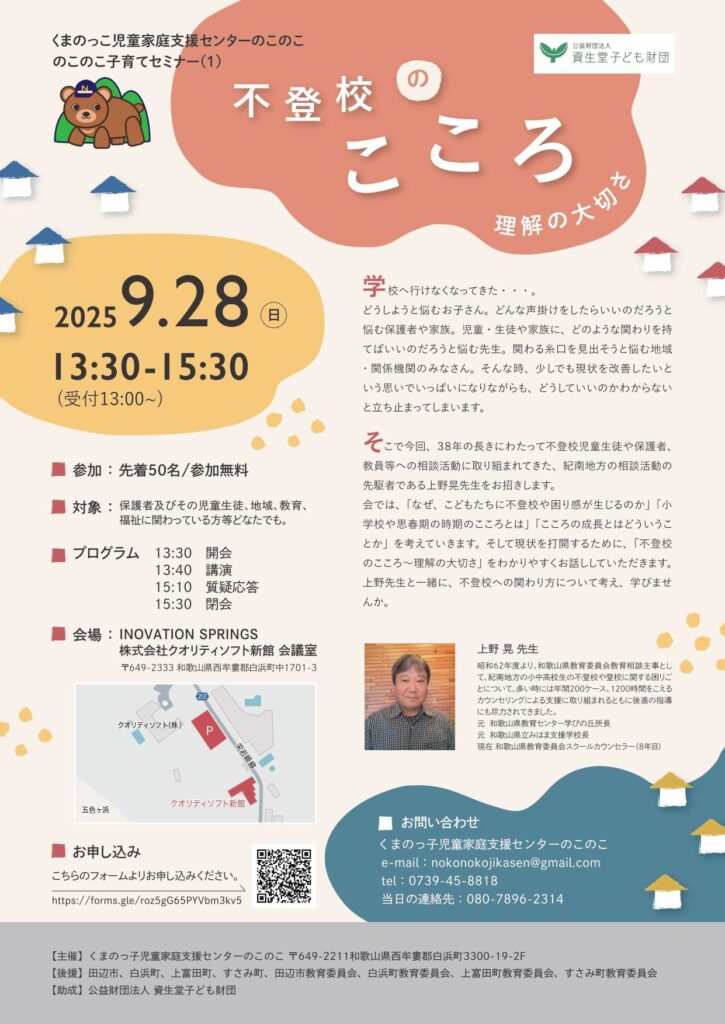

のこのこ子育てセミナー(1)(2)ご案内

講演会と体験型セミナーの2種類の学習会を開催します

くまのっ子児童家庭支援センターのこのこでは、今般、「公益財団法人 資生堂子ども財団」の助成を受けて、「のこのこ子育てセミナー(1)(2)を開催します。

セミナー(1)は最下部の通信のpdf3Pに、セミナー(2)は4Pにチラシを掲載していますので是非ご覧ください。

今月号では、セミナー(1)の内容を紹介します。

【のこのこ子育てセミナー(1)】「不登校のこころ ―理解の大切さ―」

学校へ行けなくなってきた・・・。

どうしようと悩むお子さん、

どんな声掛けをしたらいいのだろうと悩む保護者や家族、児童・生徒や家族に、どのような関わりを持てばいいのだろうと悩む先生、関わる糸口を見出そうと悩む地域・関係機関のみなさん、そんな時、少しでも現状を改善したいという思いでいっぱいになりながらも、どうしていいのかわからないと立ち止まってしまいます。

そこで今回、38年の長きにわたって不登校児童生徒や保護者、教員等への相談活動に取り組まれてきた、紀南地方の相談活動の先駆者である上野晃先生をお招きします。

会では、「なぜ、こどもたちに不登校や困り感が生じるのか」「小学校や思春期の時期のこころとは」「こころの成長とはどういうことか」を考えていきます。

そして現状を打開するために、「不登校のこころ~理解の大切さ」をわかりやすくお話ししていただきます。

上野先生と一緒に、不登校への関わり方について考え、学びませんか。

申し込みは、下記URLより申し込みフォームに入り、必要事項をご記載の上、お申し込みください。

【のこのこ子育て支援セミナー(1)】「不登校のこころ ―理解の大切さ―」

日時;令和7年9月28日(日)13:30~15:30

会場;クオリティソフト新館(西牟婁郡白浜町中1701-3)

申し込フォームURL https://forms.gle/roz5gG65PYVbm3kv5

【のこのこ子育て支援セミナー(2)】「リラクゼーションセミナー」

日時;令和7年10月19日(土)13:30~15:10

会場;白浜町立富田中学校柔剣道場(西牟婁郡白浜町栄320)

申し込フォームURL https://forms.gle/QtTBXKZvkBxjSJGL7

くまのっ子児童家庭支援センターのこのこ

和歌山県西牟婁郡白浜町3300-19-2F

TEL/FAX 0739-45-8818

E-mail nokonokojikasen@gmail.com

Instagram https://www.instagram.com/jikasennokonoko/?igsh=bWduOHN0dXIyOXA5