こどもの“こころ”の理解の大切さ– 通信のこのこ令和7年9月号(第6号)

センター長あいさつ(藤藪庸一)

児童家庭支援センターの母体であるNPO白浜レスキューネットワークでは、毎年小学生たちを集めてSEEKキャンプという活動を行っています。

親元を離れて団体生活をし、自然の中で思いっきり遊び、様々な体験から、大事なものを探して見つけることが目的です。

今回は、二泊三日のキャンプを3回に分けて行い、小学一年生から六年生まで異年齢の合計68名が参加してくれました。

富田の高瀬川で沢登りをし、法華塔山でハイキングを楽しみ、対の浦浜で海水浴をし、川や山に海にと満喫しました。

宿泊場所としては、株式会社ニッポー様の保養所「白浜荘」を貸し切りで使わせていただき、涼しい部屋で、食事作り、布団敷き、掃除はもちろんのこと、歌って踊って体と頭を使ったゲームを楽しんだりして、朝から晩まで濃厚濃密な二泊三日となりました。

知らない者同士が、仲間になっていく過程は重要な体験です。

二泊三日の間に、やがて仲良くなり、最後の日には、お互いに別れを惜しむ関係となり、素敵な夏の思い出になったことででしょう。中国、インド、アメリカ、日本と参加者の国籍も様々、異文化間コミュニケーションを体験してもらうことも目玉の一つでした。

自然にどっぷり浸かり、言葉が通じなくても仲良くなれる体験を通して、それぞれにとって大事なものを発見する。

このかけがえのない体験が、子どもたち一人一人の未来の可能性を広げる豊かな経験として、心の底にしっかり残ったことでしょう。ぜひ、来夏までの間、フォローアップの集まりを計画していきたい。

こどもの“こころ”の理解の大切さ

9月になり、学校の2学期も始まりました。

あいかわらずの猛暑で出勤・登校するのにも、しんどい日が続きます。

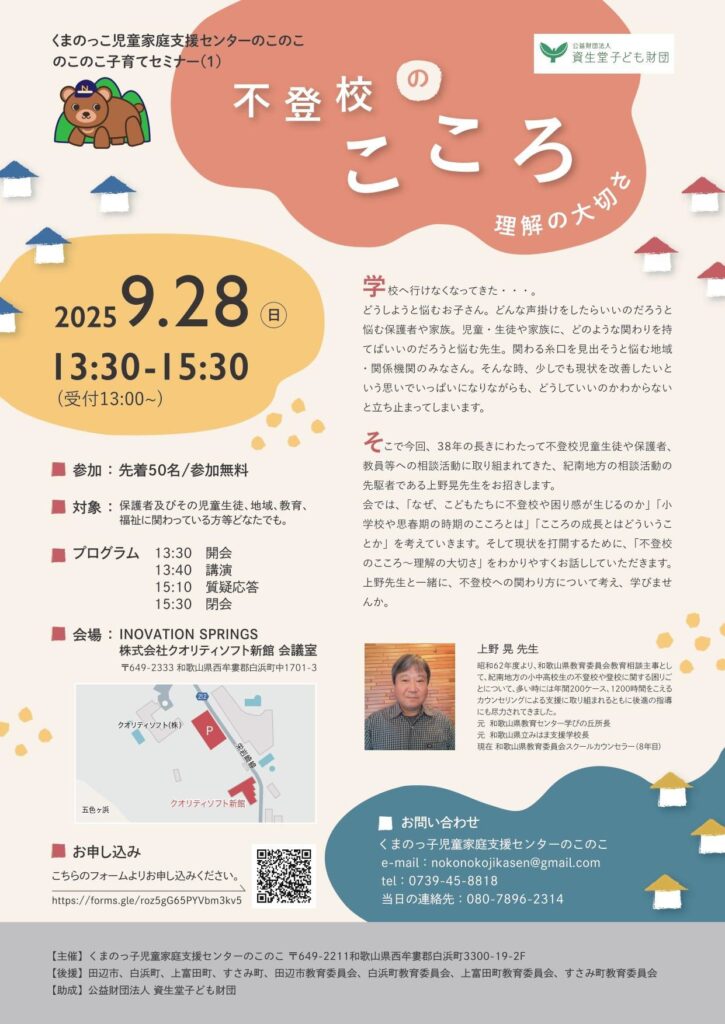

お伝えしていますように、 のこのこでは、今般、「公益財団法人 資生堂子ども財団」の助成を受けて、「のこのこ子育てセミナー(1)(2)を開催します。

子育てセミナー(1) 9月28日(日)開催

夏休み明けのむずかしさ

夏休み明けは、子どもたちにとって、一年の中でも一番と言っていいほど、心の揺れ動きが大きくなり、心身の調子に変化が見られると言われています。

また、『学校に行きたくない』と感じる、行き渋りのような様態をあらわす子どもたちが多くなる時期でもあります。

不登校のこころ ―理解の大切さ―

そこで、のこのこ子育てセミナー(1)では、上野晃先生をお招きして、不登校等で困り悩んでいる小学生や中学生、高校生の“こころ”の理解を深める学習会を企画しています。

2学期が始まり少し経ったこの時期、ご家庭や学校、そして地域や関係機関のみなさん、そして本人さん自身、不登校についての心配を抱えている方がいらっしゃると思います。

そんな心配事に対処するための第一歩は、不登校の状態の時の、本人さんの“こころ”を理解することが第一であると言われます。

それでは、理解するということはどういうことか、何を理解するか、そして、どのように関わったり向かい合ったりするか。

そんなことを上野先生から学べる時間にしたいと考えています。

上野先生のプロフィール

上野先生は、1980年代の後半から、38年間に渡って不登校児童生徒や保護者、教員等への相談活動に取り組まれてきました。

当地方のパイオニア的存在でもあります。

当初は「登校拒否」と呼ばれていた頃で、公的相談機関が当地方には、先生の相談室しかありませんでした。そこで、上野先生が広めたのが、「システマティック・アプローチ」という支援方法です。

学校へ行けない等の問題で悩んでいる子どもの学校の先生方に、上野先生の相談室に来てもらい、先生方に関わり方を助言するという方法です。

少しでも多くの教師カウンセラーを学校に生じさせる取組です。

今では、福祉・教育の世界では普通に使われるSV(スーパーバイズ)と言われる手法にもつながります。

この方法で、当地方の不登校に対する理解が学校で随分広がり、当時全国的にも大変注目されました。

このような学校におけるカウンセリング活動は教育相談と呼ばれます。

上野先生は、児童・生徒に関わる教育相談活動に取り組まれるとともに、教育相談活動を担う人材育成にも取り組まれてきており、先生の指導を受けて現在も第一線で活躍されている方もたくさんいらっしゃいます。

先生のお話は、「わかりやすい」と評判です。

この機会にぜひ上野先生と一緒に、「不登校のこころの理解の大切さ」を学んでみませんか。

上野 晃 先生

昭和62年度より、和歌山県教育委員会教育相談主事として、紀南地方の小中高校生の不登校や登校に関する困りごとについて、多い時には年間200ケース、1200時間をこえるカウンセリングによる支援に取り組まれるともに後進の指導にも尽力されてきました。

元和歌山県教育センター学びの丘所長元 和歌山県立みはま支援学校長現在和歌山県教育委員会スクールカウンセラー(8年目)

【のこのこ子育てセミナー(1)】「不登校のこころ ―理解の大切さ―」

日時;令和7年9月28日(日)13:30~15:30

会場;クオリティソフト新館(西牟婁郡白浜町中1701-3)

申込フォームURLhttps://forms.gle/roz5gG65PYVbm3kv5

※のこのこ子育てセミナー(1)(2)のチラシは通信今月号3p.4p.に掲載しています。

不登校の現状について

登校拒否から不登校へ

1992年の学校不適応対策調査協力者会議において、「登校拒否は誰にでも起こり得る」とされ、登校拒否が「不登校」と表現されるのが一般的になりました。

増え続ける不登校と法整備

法整備も進み、2016年に「義務教育に相当する段階の教育の機会の確保等に関する法律」(教育機会確保法)が成立しました。

しかし、依然として不登校は増え続けています。

文部科学省「2023年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、小・中学校における不登校児童生徒数が約34万6千人、前年度から4万7千人増と報告されています。

増加の背景

増加の背景は、社会の急激な変化を誰もがとりあげたいところです。

少子化に加えて、高度情報化の波がネットやゲーム依存を生み出し、コロナの影響も多大であると思われます。

人間関係をうまくつくれない子どもが増加しているという指摘もあります。

文部科学省のCOCOLOプラン

このような状況の中で、文部科学省は、2023年3月に、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策として「COCOLOプラン」を発表しました。

このプランは、

① 不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整備する

② こころの小さなSOSを見逃さず、「チーム学校」で支援する

③ 学校の風土の「見える化」を通して、学校を「みんなが安心して学べる」場所にする

という3本の柱を打ち出しています。

きめ細やかな対応

文科省は、こころのケアをするスクールカウンセラーや福祉機関と家庭をつなぐスクールソーシャルワーカーの配置増加と教員の効果的な連携のあり方も考えているようです。

児童生徒支援のさらなる充実を

不登校のみならず、いじめ等といった、子どもたちが悩み苦しみ困っている状況を、少しでも打開できるように、行政の積極的な支援が実施され、社会全体でこの問題課題の解決に取り組む必要があります。

からだを緩めてこころを緩める

子育てセミナー(2)10月19日(日)開催

【のこのこ子育てセミナー(2)】「リラクゼーションセミナー ―こころの安心と安定を体験する―」

ストレス社会と呼ばれて久しい現代社会、こどもたちも、不登校やいじめの問題等で、メンタルに不調をきたすことも、珍しいことではなくなりました。

大人も同様です。

そこで、のこのこ子育てセミナー(2)は、こどもも大人も参加できるリラクゼーションセミナーを開きます。

心理学の「臨床動作法」という領域の考え方で、「からだを緩める運動をすることで、同時にこころが緩まる」心理療法があります。

今回は、実際に、臨床動作法を体験していただき、心の安全と安心を体験する機会を持てればと考えています。

当日は、白浜町立富田中学校の柔剣道場の畳の上でセミナーを開催します。

動きやすい服装でご参加ください。

講師は、こちらのお二人です。

【セミナーでの体験の活用例】

(1)親子のスキンシップを深めながらのリラックスタイムに

(2)体を動かしながら教育・福祉等の訪問時の話題作りに

(3)授業での活動前のアイスブレーキングに

(4)保健室に来室する児童生徒の緊張をほぐす題材に

(5)集合型の研修やワークショップ、健康教室の導入時に

(6)疲れが溜まった時に、体をストレッチして、心をリラックスするために

くまのっ子児童家庭支援センターのこのこ

和歌山県西牟婁郡白浜町3300-19-2F

TEL/FAX 0739-45-8818

E-mail nokonokojikasen@gmail.com

Instagram https://www.instagram.com/jikasennokonoko/?igsh=bWduOHN0dXIyOXA5