児童家庭支援センターって、何するところ?– 通信のこのこ令和7年6月号(第3号)

センター長あいさつ(藤藪庸一)

支援って何をすれば支援なの?と聞かれたら、私は、当たり前のことを当たり前にすることが支援の基本だと答えるでしょう。

「困っている人がいたら、大丈夫かなと気にかけて、どうしても助けが必要な時に手を差し伸べる」これが支援の原点だと思っています。

しかし、現在の社会では、そう単純にはいかないリスクが存在します。

リスクとは、「ある行為により好ましくない結果が生じる可能性」のことです。

つまるところ、価値観の多様化で、何がきっかけで責任問題になるかわからない世の中になっているからです。

だから、できるだけ自分の責任の範囲を狭めて、範囲外のことには関わらない。

リスク管理の視点から見れば、それが正しい方法だと考えられがちです。

また、専門家に任せた方がいい、素人が関わらない方がいいと考える節もあるでしょう。

私は、今年の初めに目標として掲げたのは「原点回帰」です。

世の中はいつも変化しているけど、支援の現場で、大事にしたいことは、当たり前のことを当たり前にできるようにしていくことだと思わされています。

三項関係(自分と相手、そして両者の関係性の中で共有している物事の三つの関係のこと)で正しいことは正しいとし、悪いことは悪いとできる関係力、人間力を持てるようにがんばりたいです。

そして、スタッフが安心して正しいと思うことができる環境を作っていきたいと思わされています。

児童家庭支援センターって、何するところ?

開所して2年が過ぎ、少しずつ“のこのこ”の存在を当地方で知ってもらえるようになってきました。

通信今月号では、児童家庭支援センター(以下、児家セン)って、そもそも何をするところ?」にお答えしていきます。

児家センとは、1997(平成9)年の児童福祉法改正によって新たに制度化された児童家庭福祉に関する地域相談機関です。

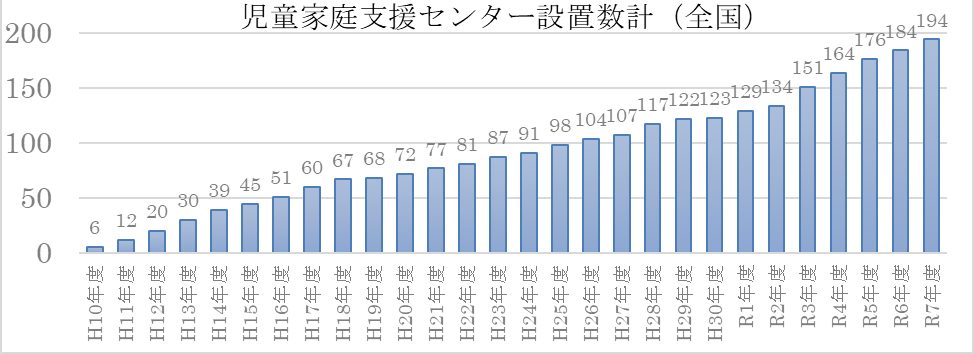

くまのっ子児童家庭支援センターのこのこ(以下、のこのこ)も加盟している「全国児童家庭支援センター協議会」には、令和7年5月現在では、全国で194センターが加盟しています。

近畿ブロックは24センター加盟

グラフでも一目瞭然ですが、センター加盟数は右肩上がりで伸びてきています。

令和7年度現在、近畿ブロックには24センターが加盟しています。府県別内訳は、滋賀県2、京都府3、大阪府3、兵庫県12、奈良県2、和歌山県2です。

和歌山県には、平成21年度に開設された「和歌山児童家庭支援センターきずな」が和歌山市にあります。

県内初の児家センで“のこのこ”の先輩機関になります。

令和5年度にのこのこが開所して、県内2センターになりました。

のこのこは、まだまだ初心者マークを外せない児家センであることを、常に自覚して業務に取り組んでいます。

児家セン設置運営要項

地域の方々にも少しずつ“のこのこ”を認知してもらい始めました。

しかしながら、「児童家庭支援センターって、聞きなれないけど・・・」という質問を伺うことが度々あります。

そこで、国が示している、「児童家庭支援センター設置運営要項」をひも解いて、そこから、「児家セン」について、説明できればと思います。

児家センの目的

要項に書かれている児家センの目的は、以下のように読み取れます。

「児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、」

①児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、

②市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、

③保護を要する児童又はその保護者に対する指導を行い、

④あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を総合的に行い、

「地域の児童、家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。」

設置及び運営の主体

“のこのこ”の運営主体者は「特定非営利活動法人白浜レスキューネットワークです。

設置・運営についても、要項から次のように読み取れます。

「設置及び運営の主体は、地方公共団体及び社会福祉法人等であって、都道府県知事(指定都市及び児童相談所設置市にあっては、その長とする)が児童福祉法第27条第1項第2号による指導委託先としても適切な水準の専門性を有する機関であると認めた者とする。」

児家センの事業内容

次に今回の話題のテーマである「児家センって、何するところ?」について触れていきます

児家センの事業内容とは、要項には以下のように定められています。

(1)地域・家庭からの相談に応ずる事業

地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う。

(2)市町村の求めに応ずる事業

市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う。

(3)都道府県、又は児童相談所からの受託による指導

児童相談所において、施設入所までは要しないが要保護性がある児童、施設を退所後間もない児童など、継続的な指導措置が必要であるとされた児童(18歳到達後も継続的な指導措置が必要な者を含む。)及びその家庭について、指導措置を受託して指導を行う。

(4)里親等への支援

里親及びファミリーホームからの相談に応じる等必要な支援を行う。

(5)関係機関等との連携・連絡調整

児童や家庭に対する支援を迅速かつ的確に行うために、以下の機関と連絡調整を行うことが示されています。

児童相談所、市町村、福祉事務所、里親、児童福祉施設、児童自立生活援助事業所、ファミリーホーム、社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所、要保護児童対策地域協議会、民生委員、児童委員、母子自立支援員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、教育委員会、学校

等との連絡調整を行う。

以上の(1)~(5)についての事業に応じられるように、“のこのこ”も日々取り組んでおります。

要項の記載にあるように、「専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う」ことの使命を果たせるように、日々研鑽を積んでまいりたいと思っています。

児家センの業務の内容等、大雑把ではございますが、児家セン設置運営要項を使って説明いたしました。

地域のみなさま、関係機関のみなさま、今後とも、“のこのこ”をよろしくお願いいたします。

知ろう、考えよう 子どもと学校その6 「子どもの発達段階とは」⑤

いっしょに学びませんか

子どもの発達段階という用語に注目して5回目で最終になります。

今回も、文部科学省のとらえ方で青年中期(高等学校、15歳から18歳)について、学んでいきたいと思います。

【参考】https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/attach/1282789.htm

高校生のこの時期は、親の保護のもとから、社会へ参画し貢献する、自立した大人となるための最終的な移行時期であるといえます。

思春期の混乱から脱しつつ、 大人の社会を展望するようになり、大人の社会でどのように生きるのかという課題に対 して、真剣に模索する時期です。

現在、我が国では、こうした大人社会の直前の準備時期であるにもかかわらず、自らの将来を真剣に考えることを放棄したり、目の前の楽しさだけを追い求める刹那主義的な傾向の若者が増加しています。

さらには、特定の仲間の集団の中では濃密な人間関係を持つが、集団の外の人に対しては無関心とな、社会や公共に対する意識・関心の低下といった指摘もあります。

これらを踏まえて、青年中期の子どもの発達において、重視すべき課題としては、以下があげられます。

◆人間としての在り方生き方を踏まえ、 自らの生き方について考え、主体的な選択と進路の決定

◆他者の善意や支えへの感謝の気持ちとそれにこたえること

◆社会の一員としての自覚を持った行動

相談無料・秘密厳守

まずはお電話・LINE・メールでご相談ください。

必要に応じてお越しいただいたり、お伺いしてお話しすることもあります。

ささいなことでもお電話ください

9:00~17:45

TEL 0739-45-8818

LINE くまのっ子のこのこ

文章をうまく書けなくて大丈夫です。

かける範囲で書いてくださればお返事します。

E-mail nokonokojikasen@gmail.com

相談窓口(事前にご予約をお願いします)

特定非営利活動法人白浜レスキューネットワーク

くまのっ子児童家庭支援センターのこのこ

くまのっ子児童家庭支援センターのこのこ

和歌山県西牟婁郡白浜町3300-19-2F

TEL/FAX 0739-45-8818

E-mail nokonokojikasen@gmail.com

Instagram https://www.instagram.com/jikasennokonoko/?igsh=bWduOHN0dXIyOXA5